Denke ich an dich, weine ich

Essay von Catrin Ponciano

Den Tribut für Freiheit bezahlen immer diejenigen, die an sie glauben. Mögen sie stets in der Überzahl bleiben.*

*Catrin Ponciano

Kaum jemand in Lissabon, an der Algarve oder in Porto könnte Ad hoc beschreiben, wie man den verstörend idyllischen und gleichzeitig zeitgeschichtlich so grausam heimgesuchten Dorfflecken Baleizão im Alentejo erreicht – trotzdem weiß jeder Portugiese über siebzig genau, was dort einst im Mai passiert ist, und stimmt sofort eine traurige kleine Melodie an: Man nannte sie Catarina, der Alentejo gab sie her…

Die weniger als fünfhundert Seelen zählende Gemeinde liegt südöstlich von Lissabon im Alentejo mitten in Portugals größter Provinz, die sich vom südlichen Tejo Ufer bis zur Algarve, und vom Atlantik im Westen bis zur Grenze nach Spanien im Osten ausdehnt. Dort liegen Ortschaften so weit voneinander entfernt, dass man bis zum Horizont nichts außer Landschaft erkennt. Eine geradezu endlose Weite, von sanft gerundeten Hügeln durchzogen, bestellt mit knorrigen Korkeichen, unter denen Schafherden und Rinder weiden. In einen Rahmen gesetzt ein einzigartiges naives Gemälde in blau und grün und ährengelb, akzentuiert vom irden rötlichen Schimmer frisch gepflügter Erde betupft vom Schneeweiß von Abermillionen Gänseblümchen.

Auf die meisten Besucher wirkt diese endlose harmonisch geschwungene Weite geradezu friedenstiftend, andere hingegen macht das Raumgreifende furchtbar nervös. Da ist ja nichts, sagen sie, lass uns weiterfahren vom Flughafen Lissabon gen Süden bis in den Algarve, oder umgekehrt. An einer Tankstelle zwischen Ferreira de Alentejo und Cuba zeigt der Tankwart Richtung Osten:

– Baleizão? Das ist gleich da drüben.

Man sieht Getreidefelder, unterbrochen von Olivenbäumen in Reih und Glied, deren Blätter silbrig grün sich im Wind wiegen, und vier Silo-Türme.

– Bei den Türmen?

– Nein, dahinter.

Die Landstraße an Cuba vorbei kreuzt bei S. Matias die Europastraße zwischen Beja und Évora und schlängelt sich weiter mitten durch die Landschaft. Aus dem Nichts taucht ein verwittertes Schild neben einem Madonnenschrein mit Grablicht am Straßenrand an einer Kreuzung auf, und weist den Weg nach Baleizão. Üppig belaubte Pomeranzen säumen die Handvoll Straßen, die wie ein Stern in das Dorf hineinlaufen und am Café Central enden. Weiß gekälkt aneinander gerückt stehen sich ebenerdig gebaute Häuschen gegenüber. Fenster- und Türfassungen glänzen bunt im Sonnenlicht safrangelb oder kobaltblau gestrichen. Ihre Öffnungen ähneln Augen und Mündern, die viel gesehen haben und noch mehr erzählen können, sofern sie könnten, vor allem über dich, Catarina:

Am Friedhof trifft man dich. Du siehst schön aus. Wie ein Filmstar. Schwarze Locken umrahmen dein weich gezeichnetes Gesicht. Doch dein funkelnder Blick offenbart Wut. Deine zusammengebissenen Lippen Ohnmacht.

Gerahmt in Silber steht dein Porträt in Schwarzweiß fotografiert auf der kalten, glatt polierten weißen Marmorplatte, die deine Grabgruft bedeckt. Frische Blumen bekränzen das Foto und den Grabstein. Nelken sind es. Rot sind sie. Wie dein Blut, das am 16. Mai 1954 in die Erde am Dorfrand tropfte.

Siebzig Jahre ist das bald her, und dennoch ist kein Tag vergangen, an dem Baleizão nicht an dich denkt. Und an damals. Als alles noch ganz anders war als heute. Im Alentejo. In Portugal. Damals, während ein faschistisches Regime mit einer Meute Geheimpolizeiagenten plus Spitzelhyänen das Volk in die Zange des Bösen genommen hat. Damals, während Gutsherren als Richter und Vollstrecker über Großgrund herrschten und ihre Landarbeiter schlagen ließen, wie es ihnen beliebte. Damals, als Kinder barfuß liefen, der Schulbesuch ein Privileg für das Bürgertums gewesen ist, und das arbeitende Volk mit Hunger gegängelt wurde.

Damals, als Frauen per Verfassung zu Halbbürgerinnen degradiert wurden, ohne Recht auf einen Mietvertrag, ein eigenes Konto, einen Arbeitsvertrag, Scheidung, gar Recht auf einen eigenen Willen. Sich zur Wehr gegen den Vater, den Bruder, den Ehemann, gar den Patrão zu setzen, wurde mit Prügel und Hausarrest geahndet, im schlimmsten Fall landeten willensstarke, als aufsässige Frauen betitelt, von der Sittenpolizei abgeführt in Umerziehungsheimen.

Frauen, die sich dem klerikal-faschistischen Diktat widersetzten, galten als Huren. Als Sünderinnen. Als beschämendes Beispiel für die stolze Portugiesin, die mit erhobenem Kinn, Gott, dem Staat, dem Mann und der Familie diente, und darüber glücklich war.

So glücklich wie auf den eigens vom Propagandabüro des Regimeführers angefertigten Illustrationen für die portugiesische Frau vorgekaut illustriert, wo sie als Schoß der Nation vom Papier dem Betrachter entgegen lächelt. Mit Holzclogs an den Füßen, mit Schürze umgebunden und ein Kopftuch über dem Haar. An einer Kette baumelt das Christuskreuz. Seite für Seite verrichtet die abgebildete Frau im Bilderbuch Haus- und Feldarbeit. Sie putzt, schneidet Getreide, pflückt Oliven, hantiert im Garten, füttert Hühner und das Weidevieh, kocht dem Mann das Essen, wäscht und bügelt ihm seine Wäsche, wienert ihm seine Schuhe und legt ihm das größte Stück Fleisch auf den Teller. Im Kerzenschein flickt und stopft und näht sie, während ihr Mann sich im warmen Bett ausstreckt. Der Sohn trägt Schuhe, er blättert auf einem Stuhl sitzend in einem Buch. Die Tochter hat wie die Mama eine Schürze umgebunden und ein Kopftuch umgeschlungen, sie ist barfuß und sitzt auf dem Boden mit Küchenutensilien spielend.

Das Ganze bunt koloriert, fehlte noch der passende Fado Gesang dazu und die Groteske wäre perfekt inszeniert. Denn Fleisch gab es in kaum einer Landarbeiter- und Fabrikarbeiterfamilie zu essen, Bücher gab es ebenso wenig zu lesen, denn die konnte kaum jemand lesen. Die Betten waren eng, zu kurz, und mit einer Seegrasmatratze oder eine mit Maisblättern gefüllt ausgestattet. Als Zudecke diente eine Filzdecke im Winter, im Sommer ein Laken. Kissen waren mit Seegras oder mit Maisblättern ausgestopft. Für eine Kette aus Gold oder Silber hatte kaum eine Familie Geld übrig und Hühner und Weidevieh besaßen nur Wenige. Dennoch wirkte das Pamphlet namens „Die Lektionen Salazars“, mit dem aufoktroyierten Mantra „Gott, Heimat, Familie“, Wunder.

Du bist wie alle anderen Mädchen in Baleizão mit dem Bilderbuch und dem Mantra dazu aufgewachsen, Catarina. Doch deine Mama schickte dich auf die Schule, anstatt zum Korn schneiden im Sommer und zur Olivenernte im Winter. So begann deine Feldarbeit erst mit elf, nicht schon mit fünf, wie für die anderen Mädchen. Zuerst war das deine Rettung, du konntest dem faschistisch brutalen Mief entfliehen und hast lesen und schreiben und rechnen gelernt. Jahre später waren genauso diese Fähigkeiten dein Verderben, denn dein Kopf funktionierte schneller – und anders.

Du wusstest Bescheid. Das perfide Bilderbuch mit den Lektionen Salazars hast du als frauenfeindliches Pamphlet enttarnt, einzig darauf abzielend, Frauen auf ihren Uterus zu reduzieren und als Mensch, Person und Bürgerin zur Magd zu degradieren.

Böse warst du den anderen Mädchen nie, die an das Pamphlet und das Mantra glaubten. Du wolltest Ihr Selbstwertgefühl nicht mindern. Du wolltest sie retten.

Bald musstest du begreifen, dass du anders hinsiehst und anders hinhörst als deine Leidensgenossinnen. Sie kannten nur dieses eine Leben, dass ihre Mütter schon so geführt haben und dachten sich nichts dabei als Kind von früh bis spät zu schuften. Und trotzdem zu hungern. Und trotzdem barfuß zu laufen. Und trotzdem jeden Winter monatelang zu frieren.

Schließlich litten alle im Dorf Hunger, malochten von früh bis spät, unter Tage, sogar nachts. Im Winter froren sie alle gemeinsam und standen stundenlang zusammen im Sonnenschein, um sich aufzuwärmen. Ihren Alltag in frage zustellen wäre ihnen selbst nicht eingefallen. Denn dann wäre alles, woran sie geglaubt haben, hinfällig.

Du hingegen wolltest eigene Entscheidungen treffen. Du wolltest für deine Arbeit entlohnt werden, so dass deine Kinder satt werden. Du wolltest dass alle Frauen besser bezahlt wurden, dass alle Kinder in die Schule gehen durften und kein Kind mehr auf den Feldern schuften musste.

Du dachtest, deine Wünsche wären gerecht, nicht zu klein – und nicht zu groß. Sie würden den Patrão nicht ärmer machen, auch nicht weniger respektiert, du warst sogar überzeugt davon, er würde deinen Wünschen nachgeben.

Am Waschplatz hast du mit anderen Frauen darüber gesprochen. Die meisten hörten weg. Andere stimmten dir zu. Aber keine stellte sich neben dich und sagte, gehen wir los und protestieren. Gemeinsam. Für ein besseres Leben. Für eine bessere Zukunft für unsere Töchter.

Nein. Keine von ihnen ging mit dir mit zum Patrão. Du allein, auf dem Arm dein jüngstes Kind, hast für alle mehr Lohn verlangt. Für mehr Milch für die Kinder, hast du gesagt, aber der Vorarbeiter hat dich ausgelacht. Und zugeschlagen.

Du hast deine Bitte wiederholt. Mehr Lohn für Milch möchte ich, für mich und alle Frauen, sonst arbeiten wir nicht, hast du gerufen. Laut genug, dass andere vom Hof und den Feldern herbei geeilt kamen und zusahen, wie der Vorarbeiter dich schlug. Ins Gesicht. In den Magen. Auf die Brust.

Doch deine Stimme blieb klar und laut: Mehr Lohn für Milch möchte ich, für mich und alle Frauen, sonst arbeiten wir nicht.

Angelockt vom Tumult auf dem Gehöft erschien der Dorfpolizist. Er versetzte dir erst einen Kinnhaken, gefolgt von einem Faustschlag in den Magen. „Still Weib!“ herrschte er dich an.

Du brichst zusammen, kniest im Staub, spuckst einen Zahn und deine Forderung aus. „Mehr Lohn für Milch will ich, für mich und alle Frauen, sonst arbeiten wir nicht“

Der Polizist zieht seine Pistole aus dem Halfter, entsichert sie und schießt.

Der Knall hallt über die Äcker, durch den Olivenhain, durch die Straßen von Baleizão.

Alle im Dorf hören den Schuss.

Im Staub sitzt dein Kind und weint. Es ruft nach dir, doch du rührst dich nicht.

Dem Totengräber wird Bescheid gegeben eine Grube auszuheben. Stunden später im Dunkeln schaffen dich der Polizist und seine Helfershelfer auf den Friedhof. Sie werfen dich hinein in das dunkle Erdloch. In deinem mit Staub und Blut besudeltem Kleid und Kittelschurz verscharren sie dich und behaupten am nächsten Tag im Dorfkrug Café Central, eine einsame verrückte Alte wäre gestorben und läge in dem Grab , ohne Totenmesse und Beerdigungszeremonie – ohne Namen und ohne Stein.

Am 16. Mai 1954 morgens um 10 Uhr zerbarst der letzte Funken Hoffnung in Baleizão, dass es nicht noch schlimmer kommen würde, mit einem einzigen Schuss.

Catarina ist tot. Erschossen wie einen tollwütigen Straßenköter hat der Polizist sie. Sie würde nicht wiederkommen. Nicht heute, nicht morgen. Nie mehr. Das Böse sticht zu bis ins Mark. Àvonde, ruft das Dorf. Genug!

Von da an treffen sich die Frauen heimlich, sie organisieren sich, heimlich, sie rotten sich zusammen, heimlich, und unterstützen sich im Aufbegehren gegen das Unmenschliche. Verlieren können sie nichts mehr, das faschistische Regime hat ihnen bereits alles genommen: Grund und Boden. Freiheit und Stolz. Liebe und Leben.

Der Tod als Opfer wäre ihr niedrigster Tausch für ein Dasein in Angst. Wer das Unmenschliche in Kauf nimmt, kann nicht Mensch bleiben, hat dein Tod sie gelehrt.

Deine Leidensgenossinnen rächen deinen Märtyrertod mit Streik, Überfällen, Terror. Sie fordern von den Großgrundbesitzern mehr Brot, mehr Milch, mehr Lohn. Sie fordern es laut und geeint. Der Faschismus wird zum erklärten gemeinsamem Erzfeind. Die ihm zu Gefallen dienen, sind Verräter der Menschlichkeit und werden bestraft oder fortgejagt. Frauen in Baleizão, in Quintos, in Cuba, in São Matias, in Vidigueira, überall im Alentejo begehren sie auf. Für dich, Catarina. Wegen dir. Wegen sich selbst. Die Hoffnung auf eine mögliche Zukunft in Freiheit eint sie, denn es ist die gleiche Hoffnung, die dich umgebracht hat. Die Hoffnung auf die Rückkehr der Menschlichkeit.

Zwanzig Jahre wird der Aufstand anhalten, markiert von Verfolgung, Tortur und Tod. Nach dir kamen noch viele andere Catarinas. Sie hießen Maria, Ção, Elizabeta, oder Fernanda. Gestorben sind sie wie du durch das entfesselt Entmenschlichte. Getötet von Männern, denen vom Regime einzementiert worden ist, bedingungslos zu gehorchen und die in ihrem ideologisiertem Wahn Frauen bestialisch quälten.

Der Alentejo schenkte dir das Leben, der Alentejo sah dich sterben, komponierte Zeca Afonso sein Revolutionslied in Andenken an dich. Lange, bevor er das Liedchen vom braunen Dorf Grândola komponierte, das in der Nacht zur Nelkenrevolution am 25. April 1974 zur Revolutionshymne avanciert ist, besang er mit leiser Melancholie, dich.

Dein Tod ist historisch, Catarina Eufémia. Du hast in den Köpfen der Unterdrückten an einem Schräubchen gedreht und ihre Sehnsucht nach Liebe und Menschenwürde wiedererweckt. Sonst hätte das Böse sich endlos ohne Gegenwehr weiter vermehrt.

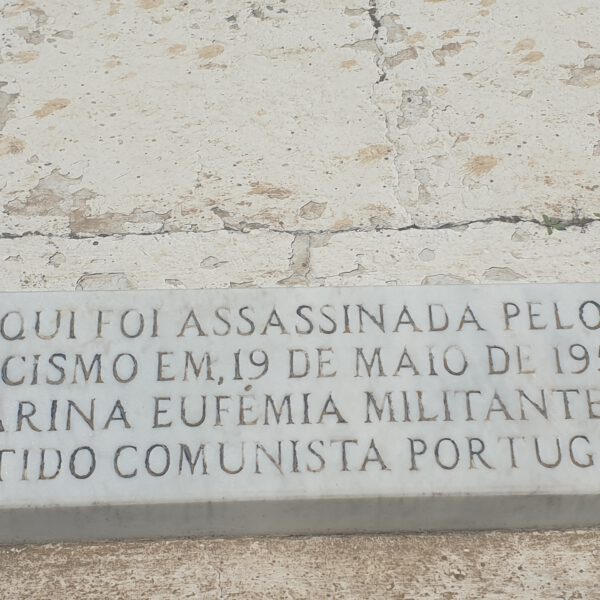

Der Weg von deinem Grab zu dem nach der Revolution aufgestellten Mahnmal am Ort deiner Hinrichtung, führt ein Sträßchen entlang, gesäumt von blühenden Pomeranzen. Vorbei am Waschplatz und am Dreschplatz, macht es dort einen Knick. An dem eisern geschmiedeten Halbmond mit Sichel erinnert eine Tafel mit deinem Namen an dich -und daran, wofür du gestorben bist: Freiheit, Einigkeit, Brüderlichkeit und Gleichheit.

Das Mahnmal steht eingezäunt mit Blick auf das einstige Gehöft deines längst verstorbenen Patrão. Beschattet von Platanen. Die Luft steht still, kein einziger Vogel singt. Es ist Mitte April, die Sonne brennt, trotzdem friere ich, im Andenken an dich und die große Revolution, die du kleine Frau angezettelt hast.

Denke ich an dich, weine ich. Dass du sterben musstest, damit ich freisprechend über dich publizieren darf – ohne eingesperrt, zensiert oder bestraft zu werden.

Link zum Lied: https://youtu.be/5GiyMlhMP9w?feature=shared