Gespräch über Menschen

von Anne Buchmann

»Dass es so etwas gibt wie dich!«, sagt der Professor. Der Andere senkt den Kopf. »Da kommst du mitten in der Nacht, um mich zu töten.«

»Mit Ihrem Einverständnis, Herr Professor.«

Die beiden Männer stehen sich gegenüber. Von draußen fällt die Nacht durch die Museumsfenster herein. Der Professor, in die Jahre gekommen, aber nicht alt, stützt sich an einer gläsernen Vitrine ab. Er atmet hörbar. Der Andere, im unauffälligen Blau der Dunkelheit gekleidet, sieht auf seine gefalteten Hände. Er sagt: »Man ist davon ausgegangen, dass man Ihnen mit meiner Anwesenheit einen Dienst erweist. Man will Sie vor einer unmöglichen Situation bewahren.«

»Unbestritten. Nur auf diese Weise kann man uns alle schützen.«

»Wenn mir ein persönliches Wort erlaubt ist?« Der Andere dämpft die Stimme. »Können Sie nicht lügen? Dann würden Sie das Leben behalten.«

Der Professor lacht, ohne aufzusehen. Das Lachen dauert an, der Andere weicht einen Schritt zurück.

»Nein, das geht nicht. Das wirst du verstehen oder hindert dich dein Beruf am Verstehen? Dass es einen solchen Beruf gibt!«

»Herr Professor, wenn mir erlaubt ist zu sagen: Ich reiche nur den Becher.«

Der Professor wischt sich die Augen mit dem Ärmel. »Natürlich. Bitte entschuldige, ich wollte nicht unhöflich sein. Es ist nur so …« Er unterbricht sich und sieht zum Fenster hinaus, vor dem der Vollmond den Garten bescheint.

»Das Sterben verunsichert die Menschen «, erklärt der Andere.

»Gab es viele vor mir?«

»Nur wenige. Es ging ihnen ähnlich, auch sie benötigten einen Moment der Gewöhnung.«

Der Professor lächelt und überblickt den Raum. »Das ist also alles, was bleibt«, seufzt er, »ein Raum voller Reliquien.«

»Reliquien, die unser Selbstverständnis ausmachen, Herr Professor«, insistiert der Andere. »Ihre Arbeit ist bedeutsam. Und Ihr Tod wird es auch sein.«

»Sie kennen meine Arbeit?«

»Mit Recht nenne ich Sie den größten Anthropologen unserer Zeit!«

»Vielen Dank!«

»Die Welt muss Ihnen danken!«

Der Professor stößt sich von der Vitrine ab. »Komm, mein Freund! Lass uns hinaus in den Garten gehen. Es ist Zeit.« Er geht voran, mahnt den Anderen auf dem Weg nicht gegen die Exponate zu stoßen.

Die Nacht liegt still über dem Hain. Der Professor deutet auf eine Bank unter einem Baum.

»Sie sagen es, wenn es soweit ist, Herr Professor.«

»Ich sage es. Nur noch ein paar Momente.«

Der Andere nickt. Unauffällig tastet er nach der Phiole in seiner Hosentasche.

»Dass man sich dermaßen irren kann«, sagt der Professor. »Alles, was ich zu wissen glaubte, mit einem einzigen Fund zerstört. – Hat man dich informiert?«

»Man hat mir nur das Nötigste gesagte, aber ich höre zu, Herr Professor.«

»Wirst du schweigen können?«

»Wie ein Grab.«

Der Professor sieht den anderen lange an, dann beginnt er zu erzählen: »Mein Leben lang haben mich unsere Vorfahren fasziniert. Manche meiner Kollegen vertreten die These, erst diese gewaltige Bedrohung, die Schicksalhaftigkeit ihres Endes am Beginn unserer Zeitrechnung hat uns Menschen demütig gemacht, hat uns gezeigt, dass wir ein Teil dieser Welt sind, obwohl wir doch alle Möglichkeiten haben, uns über sie zu erheben. Nur dieser Katastrophe sei es zu verdanken, dass wir sanftmütig wie die Lämmer seien.«

Er schweigt für einige Augenblicke. »Ich habe über sie gelacht. Ich habe sie Pessimisten genannt. Am Anfang allen Menschseins konnte für mich nur die Tugend stehen.«

»Auch ich glaube, dass es der Andere ist, in dessen Dienst wir stehen. Diese Erkenntnis unterscheidet uns von den Tieren.«

Der Professor nickt: »Alle Funde haben dieses Menschenbild bestätigt. Bis zu diesem Tag.«

Der Professor schweigt und sieht zum Mond auf. Der Andere nimmt das Gespräch wieder auf: »Ist aus der Zeit nach der Katastrophe viel erhalten?«

»Fast gar nichts. Die Umrisse ihrer Städte, in denen Millionen von Individuen nebeneinander gelebt haben, Überreste einer globalen Handelsstruktur. Wind- und Sonnenenergie. Satelliten. Eine friedliche Welt, lächerlich!«

»Und dann haben Sie diese Entdeckung gemacht, Herr Professor.«

»Wäre ich niemals in diese Rakete gestiegen!«

»Was genau haben Sie gefunden?«, der Andere deutet auf den Mond.

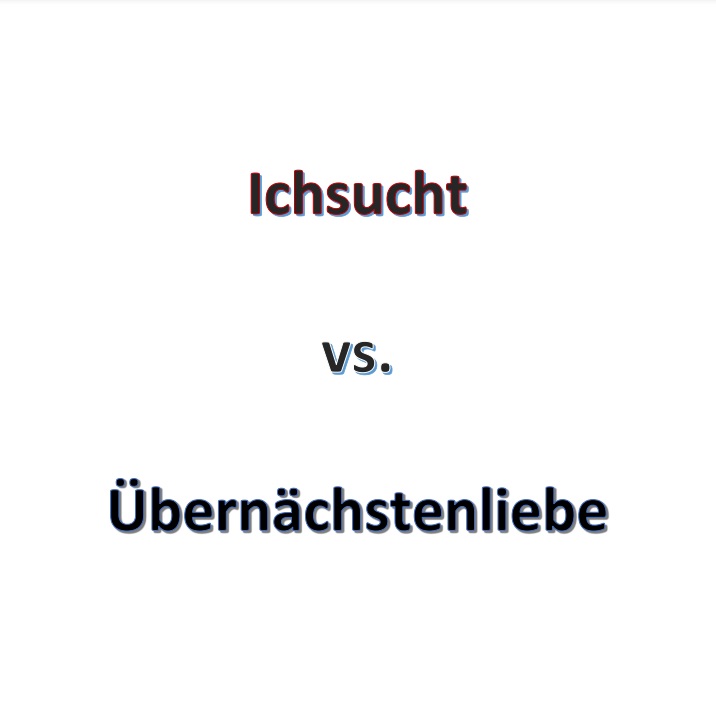

»Das Wissen ihrer Zeit. Sie haben es dort oben versteckt, als ihnen klar wurde, dass das Ende naht. Es ist alles da. Am Anfang ihres Selbstverständnisses steht das Ego, ihre universale Rechtfertigung. Sie konnten alles sein, was sie wollten, und alles tun, und das haben sie!«

Der Professor umrundet den Baum. Beim Sprechen gestikuliert er mit den Händen: »Am Beginn ihrer Zeit stand das Ich, am Beginn unserer Zeit stand das Wir. Sie waren die Herrscher übereinander und die Welt, wir sind …«

»… die Diener derselben!«, beendet der Andere den Satz.

»Richtig!« Der Professor hält inne, greift in die Zweige des Baumes und pflückt ein Stück Obst. »Kann ich noch essen?«

»Selbstverständlich. Sie entscheiden, wann es so weit ist! Sind sie schon reif?«

»Es ist eine frühe Sorte. Möchten Sie?«

»Dann nehme ich gerne einen.«

Nochmals streckt sich der Professor nach einem der Zweige, greift nach einem Apfel und reicht ihn dem Anderen.

»Sie können wirklich nicht so tun, als ob Sie es nicht wüssten?«

»Das verbittet sich.«

»Ich verstehe. Dieses Wissen ist gefährlich. Es macht uns zu Wölfen.«

»Das muss ich korrigieren: Dieses Wissen rechtfertigt den Wolf.«

Der Andere hält inne: »Sie glauben, dass das Wölfische in unserer Natur liegt?«

»Wie soll ich deine Anwesenheit deuten?«

»Ich reiche nur den Becher.«

»Und wenn ich nicht freiwillig trinke?«, fragt der Professor und lässt die Hand mit dem zur Hälfte gegessenen Apfel sinken. Die Männer sehen sich an, der Wind streicht durch die Blätter.

»Reich mir den Becher, mein Freund, und dann bitte ich dich zu gehen.«

»Wie Sie wünschen, Herr Professor.« Der Andere zieht die Phiole aus der Tasche, die so warm ist wie sein Körper. Der Professor nimmt sie an sich und besieht sie auf seiner geöffneten Hand. Der Andere steht auf und geht durch den Garten.

One thought on “Gespräch über Menschen”