Kolumne: Schreiben lernen während der Pandemie

Nach dem ersten Semester. Bilanz:

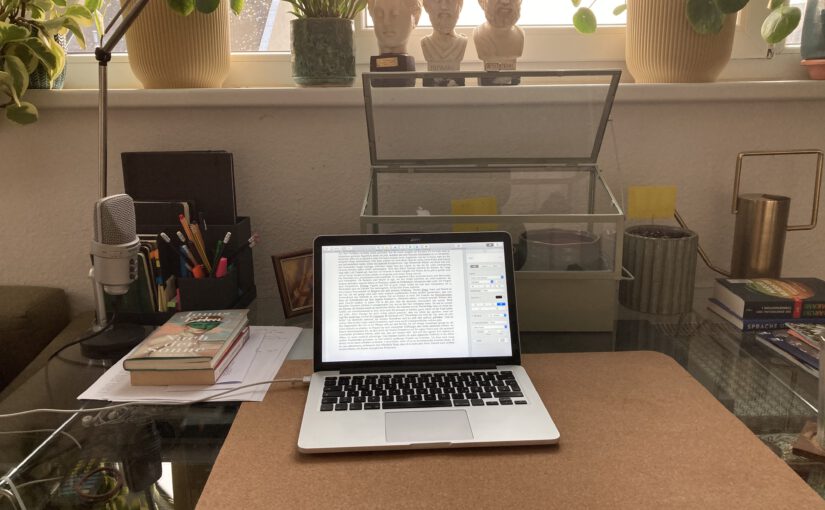

Aus dem Vielfahren ist bisher nichts geworden. Seit der ersten Ausgabe der Kolumne bin ich nicht mehr in Hildesheim gewesen. Eigentlich, denke ich jetzt, nachdem das erste Semester überstanden ist, so retrospektiv betrachtet, hätte ich ja eigentlich mehr Zeit haben müssen, keine Zugfahrten, war nur zu Hause, habe nur die nötigsten Dinge unternommen. Aber dann erinnere ich mich daran, dass die vielen Zoom-Kurse anstrengend und nervenraubend waren, immer nur quälende Kompromisse, vage flimmernde Räume, aus denen man sich mit brennenden Augen ausloggt, erleichtert klappt man den Laptop zu, nur um ihn voller Erschöpfung zwanzig Minuten später wieder aufzuklappen. Nach dem dritten Seminar schmerzt der Rücken, die Lunge ringt nach Luft, Fenster auf, raus hier. Ich versuche in dieser Ausgabe mal Pathos, davon gibt es gerade noch viel zu wenig. Heulen ist heute erlaubt, es ist gerade nicht leicht. Genug von mir.

Die Menschen am Literaturinstitut sind wunderbar. Es ist irgendwie lokal, ein kleiner Kreis, eine Man-kennt-sich-Atmosphäre. Ob Bachelor oder Master ist egal, wir alle wollen schreiben, die einen konkreter, die anderen abstrakter, manche tüfteln an Romanen, andere an Erzählungen, Miniaturen oder Lyrik. Die Neugier nach Perspektiven, Plotting, Figuren und Stil ist groß, immer wieder hat man auch Gelegenheit, ihr in Werkstätten auch am eigenen Text nachzugehen. All das über Zoom, natürlich.

Eine Online-Textwerkstatt ist übrigens eine sehr seltsame Erfahrung. Thomas Klupp, Autor und Dozent an der Uni, hat mal gesagt (und auch einen ziemlich ausführlichen Artikel darüber geschrieben), dass eine Textwerkstatt eine Methode ist, den eigenen Text als fremden zu lesen. Die Lesarten der Mitstudierenden lösen die Schreibenden aus ihrer eigenen Perspektive, offenbaren andere, vielleicht kritische, können aber auch Zweifel mildern. In jedem Fall ist das alles ohne die physische Anwesenheit sehr surreal. Weiß bestrahlte Gesichter erklären in schepperndem Ton, wie sie den Text verstanden haben. Ab und an verzerrt die Stimme, die Kamera stockt an essentiellen Stellen. Bei manchen meiner Wortbeiträge habe ich selbst das Gefühl, nur zweidimensional zu sein, mich nicht frei bewegen zu können, gerne würde ich die Faust heben und rufen: Diese Passage hat mich richtig wütend gemacht!, aber wie würde das aussehen, wenn ich ergriffen aufspringe, kommt die Framerate da überhaupt mit? Überschlägt sich nicht der Ton, wenn ich jetzt brülle? Ich übertreibe natürlich, die meisten Werkstätten sind bis jetzt sehr sachlich geblieben. Und sie wirken. Man kommt voran, macht Fortschritte, auch wenn soviel Unaussprechliches verloren geht.

Die Organisation der Uni ist im Übrigen sehr gut und flexibel, bis auf wenige Ausnahmen gelingt es, die Lehre aufrecht zu erhalten. In Präsenz hat trotz vereinzelter Hoffnungen aber nichts stattfinden können. In diesem kleinen Kosmos, in dem durch die fremde Perspektive auf die eigene Arbeit auch alle potentiell voneinander profitieren können, spürt man, dass der Campus fehlt. Sich und den eigenen Text anderen zu öffnen, ist online merklich schwieriger. Und trotzdem konnte ich schon spannende Einblicke in die Arbeit anderer Studierender gewinnen, es sind wirklich großartige Projekte am Entstehen. Ich freue mich riesig darauf, weiter daran teilhaben zu können. Wäre da nicht diese eine unbestimmte, mittlerweile fast reflexhafte Sorge, wenn ich an das kommende Semester denke: Es ist gut möglich, dass ich in nicht allzu ferner Zukunft noch verrückt werde, vor diesem ewig gleichen Bildschirm.