Von der Kunst des Prosaschreibens – 19. Show, don’t tell! – Personenbeschreibung

von Mara Laue

Grundlagen

Wenn wir Personen beschreiben, so tun wir das auf zwei Ebenen. Wir beschreiben das Äußere: das Aussehen – und das Innere: den Charakter. Zu Letzterem gehören auch Ansichten, politische oder religiöse Ausrichtung, Moralbegriffe und alles andere, was eine Persönlichkeit prägt und definiert, was sie überhaupt zu der Persönlichkeit macht, die wir für unsere Geschichte brauchen.

Bei Kurzgeschichten konzentrieren wir uns nur auf die eine Eigenschaft oder die wenigen Eigenschaften, die für die Story relevant ist/sind. Falls das Aussehen dafür keine Rolle spielt, wird es in Kurzgeschichten weggelassen. Falls eine Figur im Roman nur einen einmaligen Gastauftritt hat, ist unnötig, sie in irgendeiner Form zu beschreiben, sofern sie nicht ein ins Auge fallendes äußeres Merkmal hat, dem die Person, in deren Perspektive die Szene geschildert wird, Beachtung schenkt oder das in Ermangelung eines Namens als Namensersatz gebraucht wird: „der Rothaarige“, „die Bedienung“, „die Mechanikerin“, „der Dicke“ und so weiter.

Bei unseren Haupt- und wichtigen Nebenfiguren im Roman müssen wir dagegen ins Detail gehen. Sie müssen für die Lesenden zu „greifbaren“ Personen, zu „Persönlichkeiten mit Profil“ werden, die sich für sie so lebendig anfühlen, als würden echte, real existierende Menschen ihnen ihre Geschichte erzählen. Sonst können sich die Lesenden nicht mit ihnen identifizieren. Das ist aber unerlässlich dafür, dass sie in die Geschichte eintauchen und sie „spürbar“ erleben können. (Und dadurch gut unterhalten werden.)

Die nacherzählende „Stimme aus dem Off“ (auktoriale Perspektive) ist dafür ungeeignet, weil sie Distanz zum Geschehen und erst recht zu den handelnden Personen schafft. Außerdem braucht die Figur, aus deren Perspektive die Handlung geschildert wird, einen Anlass, einen wichtigen Grund, um einer Äußerlichkeit (zum Beispiel Haarfarbe oder Automarke) Beachtung zu schenken oder über etwas nachzudenken). Doch das ist nur ein Teil dessen, was wir bei der Personenbeschreibung beachten müssen.

WICHTIG:

Egal ob wir das Äußere oder den Charakter unserer Figur(en) beschreiben, wir beschreiben NUR die Eigenschaft(en), die wir JETZT für DIESE Szene BRAUCHEN. Nichts anderes! Alle sonstigen Merkmale und Eigenschaften, die für eine Szene, eine Handlung nicht relevant = wichtig sind, lassen wir weg. Sollten weitere Eigenschaften an anderer Stelle gebraucht werden, so beschreiben wir diese an den besagten anderen Stellen. Nirgendwo anders!

In diesem Punkt begehen besonders Neulinge den Fehler, dass sie in bestem Bestreben, den Lesenden zumindest ihre Hauptfigur(en) möglichst intensiv nahezubringen, nicht nur deren komplettes Aussehen, sondern ihren ganzen Lebenslauf im ersten Kapitel als eine Art Einleitung servieren. Das wirkt nicht nur langweilig, weil diese Dinge zu Anfang noch keinen Zusammenhang zu irgendeiner Handlung haben und auch keine Handlung enthalten (Handlung = die Person tut aktiv etwas oder ihr geschieht/sie erlebt etwas). Etliche aufgezählte Dinge haben auch zur gesamten Handlung der Geschichte, des Romans nicht den geringsten Bezug und sind somit komplett überflüssig, nicht nur an der Stelle, an der sie stehen. Außerdem haben die Lesenden solche Aufzählungen nach kurzer Zeit schon wieder vergessen.

Allerdings ist für eine realistische Schilderung, vielmehr für die Erschaffung real wirkender Romanfiguren unerlässlich, dass wir als Autorinnen/Autoren sie so gut – nein: noch besser kennen als unsere beste Freundin, den besten Freund oder Familienangehörige. Bewährt hat sich, zu diesem Zweck zumindest den Hauptfiguren (Heldinnen/Helden = Protagonistinnen/Protagonisten und ihrer Gegenparteien = Antagonistinnen/Antagonisten) ihr gesamtes Leben und ihre äußeren Merkmale auf den Leib zu schreiben und eine „Personalakte“ anzufertigen, ähnlich den Charakterbögen bei Rollenspielen – aber nur für unseren eigenen Gebrauch!

Wir erschaffen dadurch Menschen mit Substanz, die ein Geburtsdatum haben, äußerliche Besonderheiten (zum Beispiel ein Tattoo, eine Behinderung oder Narben), individuelle Gesten benutzen, eine eigene Art zu sprechen haben. Sie haben Eltern, eventuell Geschwister, Freundeskreis, bekennen sich zu einer Religion oder nicht, haben Hobbys, Interessen und sonstige Dinge, mit denen sie sich in ihrer Freizeit beschäftigen. In der Schule haben sie brilliert oder versagt, einen Beruf erlernt, Erfahrungen in der Liebe gesammelt (oder sind mit dreißig immer noch „Jungfrau“ oder „Jungmann“) – und einfach alles getan und erlebt, was reale Menschen grundsätzlich tun und erfahren.

Das Wichtigste: Sie hatten bereits ein Leben mit positiven und negativen Ereignissen und Erfahrungen, von dem sie geprägt wurden, bevor die Romanhandlung beginnt. Auch das sollten wir ihnen als „Lebenslauf“ mitgeben, denn daraus resultieren einige ihrer Verhaltensweisen.

HINWEIS:

Jeder (reale) Mensch wird durch seine Herkunft und sein (familiäres und soziales) Umfeld geprägt. Unser Wohnort bestimmt, auf welche Grundschule wir gehen, unsere Eltern bestimmen, ob wir die Realschule oder das Gymnasium besuchen und in welcher Religion wir erzogen werden. Seelische Verletzungen, erfüllende Freundschaften, gute oder schlechte Erfahrungen entscheiden darüber, ob wir als Erwachsene offenherzig oder misstrauisch sind. Konflikte oder Traumata lassen uns an ihnen wachsen oder zerbrechen. Kurzum: Unser vergangenes Leben und unsere Erfahrungen beeinflussen, zu was für Menschen wir uns entwickelt haben. Dasselbe gilt auch für unsere fiktiven Figuren. Um glaubhafte Charaktere zu erschaffen, müssen wir diese Einflüsse und ihre Folgen berücksichtigen. Das ist deshalb so wichtig, weil alle diese Prägungen die Taten und vor allem die Handlungsmotive nicht nur beeinflussen, sondern bedingen. Dies muss auch bei fiktiven Figuren berücksichtigt werden.

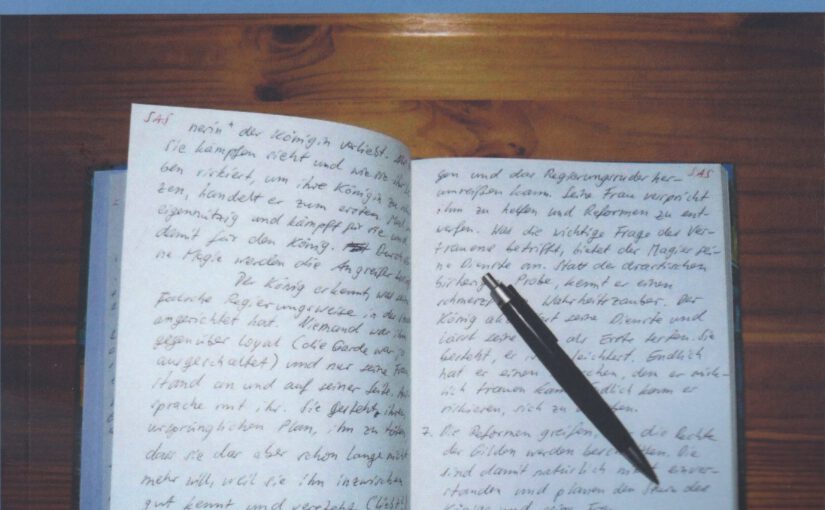

Man kann die Personalakten tabellarisch und nur in Stichworten aufschreiben oder sie bis ins Detail ausformulieren. Manchen erscheint das als zu viel Arbeit, und sie fragen sich, wozu das gut sein soll. Dafür gibt es mehrere Gründe.

- Auf diese Weise Figuren zu erschaffen (und bei Science Fiction und High Fantasy auch eigene Welten und Kulturen) macht einen mordsmäßigen Spaß.

- Personalakten verhindern Widersprüche im Text. Oft passiert, dass wir einer Figur zum Beispiel am Anfang des Romans braune Augen gegeben haben und, weil die Augenfarbe nicht ständig wiederholt wird, das nach einigen Kapiteln vergessen haben. In der festen Überzeugung, die Augenfarbe noch gar nicht festgelegt zu haben, geben wir der Figur dann hundert Seiten später blaue Augen. Manchmal übersehen wir so einen Fehler auch bei der Überarbeitung. Wenn ihn auch das Lektorat übersieht und der Fehler so gedruckt wird, kann das peinlich werden, denn irgendjemand von den Lesenden bemerkt ihn garantiert. Das Nachschlagen in der vorher (!) erstellten Personalakte bewahrt uns davor.

- Sie verhindern Doppelungen und zu starke Ähnlichkeiten der Figuren. Das bezieht sich nicht nur auf allzu ähnliche Namen (Lara und Cara oder Mia und Pia werden garantiert verwechselt!), sondern auch auf das Äußerliche. Alle Haupt- und wichtigen Nebenfiguren sind brünett, blauäugig und fitnessstudiogestylt? Wohl kaum! Nicht einmal dann, wenn sie Geschwister sind. Liest man sich alle Personalakten hintereinander durch, fallen solche Dinge in der Regel auf.

- Wir können unsere Figuren umso plastischer und „lebensechter“ beschreiben, je intensiver wir sie durch Personalakten entworfen haben. Dann haben wir ihre gesamte Persönlichkeit während des Schreibens ständig „im Hinterkopf“, und das trägt sehr dazu bei, ihnen im Roman ein auch für die Lesenden spürbares Profil zu geben.

- Sollte der Verlag von einem Roman eine Fortsetzung wünschen oder wir selbst haben die Handlung von vorn herein als Mehrteiler angelegt, dann sind die Personalakten wertvolle Nachschlagwerke, nicht nur zur Vermeidung von Widersprüchen in den Folgebänden.

Jedoch verwerten wir im Roman niemals alles, was wir in den Personalakten festgelegt haben, sondern nur die für die Handlung wichtigen Dinge.

Das Aussehen

Ob und wie intensiv das Aussehen einer Figur oder mehrerer beschrieben wird oder überhaupt beschrieben werden kann, hängt zum einen von der Perspektive ab, in der wir schreiben. Steht der Text ausschließlich in der Ich-Perspektive oder gibt es in der dritten Person Singular nur eine einzige Perspektive, kann das Aussehen einer Figur kaum beschrieben werden. Zwar gibt es auch dafür Möglichkeiten, wenn wir zum Beispiel unsere Hauptfigur bei einem Blick in den Spiegel reflektieren lassen, dass sie dringend ein paar Kilo abnehmen müsste. Oder dass sie sich das Haar färben sollte, damit die ersten grauen Strähnen im Dunkelbraun nicht so sehr auffallen. Aber solche Einflechtungen wirken oft konstruiert und wie das, was sie sind: ein Vorwand, um eine Beschreibung zu liefern, die andernfalls nicht möglich wäre.

TIPP:

Sollten äußerliche Beschreibungen genretypisch oder von uns als Autorin/Autor grundsätzlich gewünscht sein, sollten wir die wechselnde personale Perspektive wählen. Die gibt uns die Möglichkeit, solche Dinge ganz „natürlich“ zu thematisieren. Vorausgesetzt, wir geben den betrachtenden Figuren einen plausiblen Grund, den betreffenden Dingen Aufmerksamkeit zu schenken.

Viele Autorinnen/Autoren (besonders, aber keineswegs nur Neulinge) flechten solche Beschreibungen auktorial aus dem Off und steckbriefartig ohne Notwenigkeit oder echten Zusammenhang in den Text ein, sobald die betreffende Person zum ersten Mal auftaucht. Das liest sich dann so:

Er war 1,82 Meter groß, schlank, durchtrainiert und brachte 78 Kilogramm auf die Waage. Sein dunkles Haar war kurz und leicht gelockt, seine Augen schokoladenbraun und sein sinnlicher Mund lud zum Küssen ein.

Pardon, aber: Gähn! Die Lesenden wollen keinen Steckbrief. Außerdem haben sie dessen Details zwei Absätze später schon wieder vergessen, denn die Größe und das Gewicht der Hauptperson spielt für die Handlung fast aller Romane und Storys nicht die geringste Rolle; es sei denn, die Geschichte spielt im Sportmilieu (zum Beispiel die Größe eines Jockeys beim Pferderennsport, die Gewichtsklassen beim Boxen). Aber gerade dort muss sie in die Handlung eingebunden sein und darf nicht in dieser Form aufgezählt werden.

Und statt einen Mund als „sinnlich“ zu beschreiben (was nicht aussagekräftig ist), sollten wir lieber beschreiben, was die ihn betrachtende Person an diesem Mund anziehend findet – die Form, die Farbe, ein feuchter Schimmer, die Größe, die Struktur der Lippen, was auch immer. Nur dann können sich die Lesenden die sinnliche Anziehung auch wirklich vorstellen.

Wenn wir unsere Figuren beschreiben wollen oder müssen und können, sollten wir auf folgende Dinge achten.

- Nicht nur Körpermerkmale (Haarfarbe, Augenfarbe et cetera) sind wichtig, sondern auch die Kleidung. Sie sagt eine Menge über die Figuren aus, stellt sie in ein bestimmtes Milieu (zum Beispiel Obdachlosenszene oder „bildungsferne Schichten“), weist auf eine berufliche Tätigkeit hin (zum Beispiel Management) oder charakterisiert jemanden als (männliche oder weibliche) „graue Maus“, wenn die Kleidung betont unscheinbar ist.

- Auch die bevorzugte Frisur, typische Gesten, Gangart oder andere Merkmal (zum Beispiel Tattoos) sagen uns manches über die betreffende Person.

- Sogar der Name verrät uns nicht nur etwas über die Herkunft oder familiäre Wurzeln, wenn er zum Beispiel slawisch oder asiatisch klingt, sondern manchmal auch etwas über das Milieu, aus dem die Figur stammt. Wer der Tochter den Namen „Ariadne“ gibt, kennt sich in griechischer Mythologie aus, was eine gewisse Bildung voraussetzt. Dagegen werden in Deutschland „Kevin“ und „Jaqueline“ der bildungsfernen Schicht zugeordnet, weil sie dort besonders häufig vorkommen.

- Unbedingt vermeiden sollten wir bei der Wahl des Aussehens die gängigen Klischees. Die Guten sind schön, die Bösen hässlich – das gibt es nur im Märchen. Das „blonde Dummchen“ ist ebenso out wie der Bösewicht, dem man das Böse schon durch „stechenden Blick“ oder allzu buschige Augenbrauen (angeblich) ansieht. Klischees machen unsere Figuren unglaubhaft. Immer. Sie sollten auch äußerlich eine unverwechselbare Persönlichkeit besitzen.

Selbstverständlich müssen wir bei der Festlegung des Äußeren auch das Milieu unserer Figuren berücksichtigen. Studien haben belegt, dass die Ernährung in den bildungsfernen Schichten eben mangels dieser Bildung allzu oft ungesund ist und Übergewicht, schlechte Zähne, Mundgeruch unter anderem dort besonders häufig, wenn auch keineswegs ausschließlich oder bei jedem vertreten sind. Dass ein Hartz-IV-Empfänger, der aus einer seit Generationen einkommensschwachen Familie stammt, keine teuren Anzüge oder Kleidung aus Seide trägt (es sei denn aus einer Kleiderspende) und kein Geld für Bücher oder Zeitschriften hat, müssen wir ebenso berücksichtigen, wie dass ein Bankangestellter den Dresscode seiner Bank zu befolgen hat (Anzug, Krawatte) und nicht in Jeans und T-Shirt zur Arbeit geht.

Beim Beschreiben des Äußeren unserer Figuren ist das Erzeugen von Bildern bei den Lesenden besonders wichtig. Siehe oben: Platte Aufzählungen im Steckbriefstil verhindern eher, dass sie ein (nachhaltiges) konkretes Bild vor Augen haben. Jedoch können solche Textpassagen verwendet werden, wenn jemand bei der Vermisstenstelle oder als Zeugenaussage eine Personenbeschreibung abgeben muss. Da wäre es unrealistisch (und lächerlich), wenn der seine Frau vermissende Mann liebevoll beschreiben würde: „Die Locken ihres weizengoldenen Haares umrahmen ihr Gesicht wie eine Löwenmähne, und wenn man in ihre Augen sieht, hat man den Eindruck, an einem Sommertag aufs spiegelglatte Meer zu blicken.“ Er würde in diesem Fall sagen: „Sie hat lockiges blondes Haar, etwa schulterlang, und blaue Augen.“

Von solchen Ausnahmen abgesehen, ist auch hier ein probates Mittel, die Beschreibung „nebenbei“ in eine Handlung oder einen Dialog einzubetten oder beides miteinander zu kombinieren.

Das geballte Kraftpaket im Fell eines Rottweilers machte einen Satz nach vorn, um nach der Katze zu schnappen. Mirko sah sie schon im Maul des Hundes zermalmt, denn die Frau, die den Rottweiler ausführte, konnte das Biest wohl kaum halten. Doch die Fangzähne schnappten eine handbreit vor der Katze ins Leere. Aber nicht, weil Mieze weggesprungen wäre, sondern weil die Frau den Hund festhielt. Mit nur einer Hand! An ihrem Oberarm wölbte sich ein Bizeps, der einer Profisportlerin alle Ehre gemacht hätte. Vermutlich trieb sie tatsächlich Kraftsport oder etwas ähnlich Muskelbildendes.

Hier ist die Beschreibung direkt mit der Handlung verknüpft. Der für eine Frau eher ungewöhnlich starke Oberarmmuskel (Bizeps) wird nur sichtbar, weil sie den Rottweiler zurückhalten muss, der die Katze angreift. Ohne den Angriff, der Mirkos Aufmerksamkeit erregt, hätte er weder dem Hund noch der Frau Beachtung geschenkt.

Ken stieß Jim an und deutete mit dem Kinn zur anderen Straßenseite hin. „Da kommt Schneewittchen: weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. Diese Leichenblässe und die blutroten Lippen – bestimmt ist sie eine Vampirin.“

Jim lachte und schüttelte den Kopf. „Kann nicht sein. Es ist heller Tag und die Sonne glüht, dass der Asphalt fast schmilzt. Wahrscheinlich hält sie sich nur nicht gern und deshalb eher selten im Freien auf.“

Ken findet das Aussehen der Frau ungewöhnlich, deshalb fällt es ihm auf und liefert dadurch den Grund für die Beschreibung dessen, was an ihr auffallend ist. Auch wer das Märchen von Schneewittchen nicht kennt, kann sich unschwer denken, dass sich das nicht näher erklärte „schwarz wie Ebenholz“ auf ihre Haarfarbe bezieht. Komplett schwarze Kleidung wäre zwar auch möglich, aber die wird durch Jims Antwort auf Kens Scherz, dass die Frau wohl eine Vampirin sein müsste, eher unwahrscheinlich, ebenso eine „schwarze“ Hautfarbe. Denn Jim beschreibt nebenbei das Wetter: brüllende Hitze, die fast den Asphalt schmilzt. Bei so einem Wetter trägt niemand freiwillig schwarze Kleidung, weil sie die Sonnenwärme schluckt und dadurch die Hitze am Körper verstärkt.

Gleichzeitig wird thematisiert, dass der Kontrast von Haarfarbe zum bleichen Gesicht und den knalligen Lippen als Farbakzent auffallend genug ist, um in einer späteren Szene als Erkennungsmerkmal für die Frau zu dienen. Denn eine so auffallende Blässe in Kombination mit den beiden anderen Aspekten des „Schneewittchen-Aussehens“ haben nur wenige Menschen. Andere Attribute der Frau, zum Beispiel ihre Figur oder Kleidung, Frisur, Schuhe, Brille oder keine, spielen für diese Szene keine Rolle und werden deshalb an anderer Stelle beschrieben, falls sie dort relevant werden.

HINWEIS:

Wir müssen das gesamte Aussehen unserer (Haupt-)Figuren nicht gleich zu Beginn der Geschichte beschreiben. Man kann die Beschreibungen auch scheibchenweise über den ganzen Roman verteilen. Das muss man sogar in vielen Fällen tun, wenn man die Prämisse beachtet, immer nur das zu beschreiben, was die Figur, in deren Perspektive man schreibt, in diesem Moment beachtet und reflektiert. In einer Szene erfahren die Lesenden, dass der Held hinkt, in einer anderen, dass er immer grüne Hemden bzw. grüne Pullover trägt. In einem späteren Kapitel wird seine Augenfarbe genannt und so weiter. Das Gesamtbild ist irgendwann komplett.

Mit zunehmender Schreiberfahrung entwickelt man ein Gespür dafür, in welcher Szene welche Form der Beschreibung – Handlungseinbettung, Reflexion, Dialog oder „Täter-/Vermisstenbeschreibung“ – am besten zum Text passt.

In der nächsten Folge: Charakterbeschreibung.